離職理由とは、文字通り「自己都合」や「解雇」といった、会社を退職する理由です。普段これらの意味を意識することはあまりないかもしれませんが、いざ従業員を退職させるとか、自分自身が退職するとなったとき、この「離職理由が何か」という問題は、従業員(退職者)と会社、双方に影響します。

従業員からみれば、退職後にハローワークで失業給付を受けるとき、離職理由によって受けられる給付の内容が大きく変わります。また会社からみても、退職者を出すときにその離職理由が(会社から退職を働きかけるような)「会社都合」である場合リスクやデメリットがあるため、これをあらかじめ考えておく必要があります。

今回は、従業員(退職者)と会社それぞれからみて、離職理由がどういう意味を持ち、またそれによってどのような影響を受けるのか、全体像を解説します。

従業員(退職者)からみた離職理由

従業員からみると、一番大きく影響を受けるものとして失業給付が挙げられます。失業給付とは、退職前に雇用保険に一定期間加入した人が受けられる、退職後の所得補償です。(厳密には「失業等給付」の中の一つである「基本手当」を指しますが、ここでは以下「失業給付」とします。)

失業給付は、退職者の年齢、退職時点での給与額、退職までの勤続年数によって内容が変わりますが、それ以前に離職理由が「会社都合」か「自己都合」かいずれかでかなり大きな差が出ますので、ここに着目してみたいと思います。

まずはそれぞれの違いを簡単にみてみましょう。

会社都合退職

解雇や退職勧奨などによる退職は一般的に「会社都合退職」と呼ばれ、会社から従業員への働きかけによる退職となります。このケースでは退職後に受けられる失業給付の給付日数(何日分受けられるか)が多くなり、かつ給付を受けられるまでの「給付制限期間」がありません。これは退職の原因が会社側の責任であり、退職者にとって予期しない事態であることが多く、退職者を保護する必要性が高いため、ひと言でいえば失業給付が有利になります。

自己都合退職

一方、いわゆる「自己都合退職」は、例えば転職をするから退職したいというような従業員側の都合で退職することです。これは法的には「正当な理由のない自己都合退職」とされ、失業給付の給付日数が会社都合と比べて少なく、さらに失業給付の申込みをしてから実際に給付を受けられるまでに1~3か月の制限期間があります。会社都合に比べて失業給付が不利になる、ということです。

なお、自己都合による退職でも、親族の介護のために離職せざるを得ないケースなど「正当な理由のある自己都合退職」という区分もあります。これに当たるかとうかは、退職者自身がハローワークに証明書類を提出して認定してもらう必要がありますが、もし認定されれば失業給付の給付制限期間が無くなります。(ただし給付日数は「正当な理由のない自己都合退職」と同じです。)

次に、離職理由がどういう流れで決まるのかみていきたいと思います。

離職理由が決まる流れ

従業員が退職した場合、まず会社が管轄のハローワークに、退職日や退職理由が記載された書類(資格喪失届)を提出すると同時に、離職票の作成手続きをします。離職票は退職者が失業給付を受けるために必要なもので、退職前の賃金額・出勤状況が記載されます。

↓

ハローワークはこの提出書類をもとに、離職理由等を載せた「離職票」を発行し、会社に交付します。会社はこの離職票を、退職者に交付します。

↓

退職者はこれを最寄りのハローワークに持参し、失業給付の申込みをします。なおこの時、離職票に記載された離職理由に異議がある場合は、ハローワークに異議申立てをします。(異議申立ての事例として、会社は当初従業員が出してきた退職届に基づいて「自己都合」として手続きしたが、実はその退職届が半ば無理矢理書かされたものであると後になって判明した、といったケースなどがあります。)退職者から異議申立てがあった場合は、ハローワークは事実関係確認のために会社と退職者にヒアリングをしたり、書類提出を求めたりするため、失業給付の決定に時間がかかることになります。

↓

これらを経て、ハローワークは離職理由を認定し、失業給付受給資格が決定されます。

離職理由区分と所定給付日数

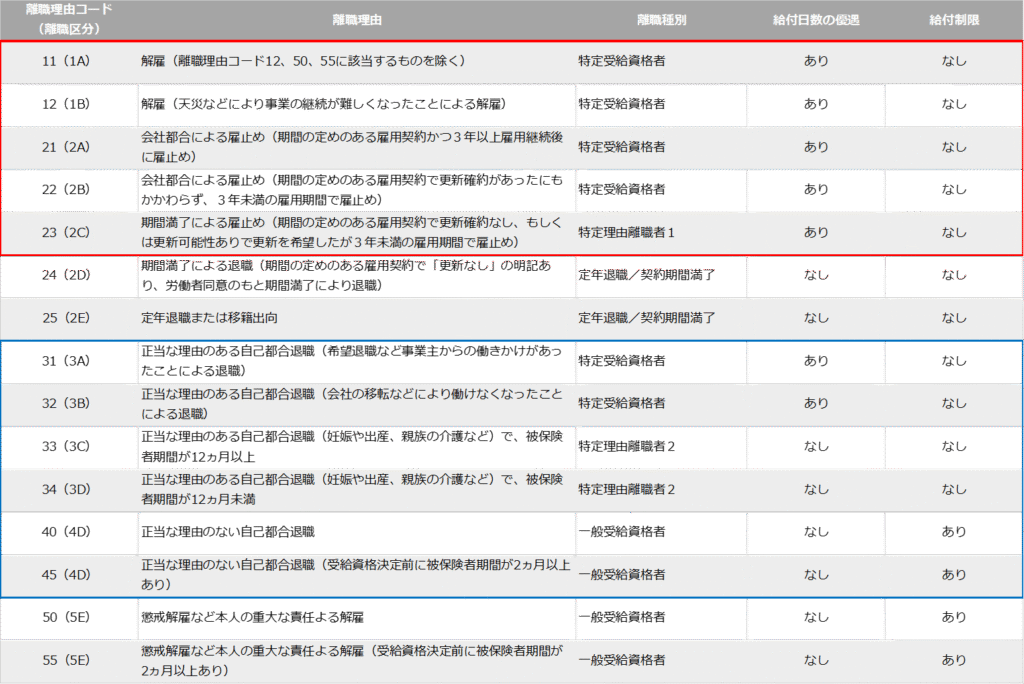

離職理由についてこれまで「会社都合」と「自己都合」の二つの軸で説明しましたが、実際の離職理由は細かく区分けされており、その区分によって給付日数の長短、給付制限期間の有無が決まります。詳細の表を以下に載せておきますので、細かい区分はこちらをご参照ください。

【離職理由の詳細】

※赤枠で囲んだ範囲が「会社都合」、青枠で囲んだ範囲が「自己都合」です。

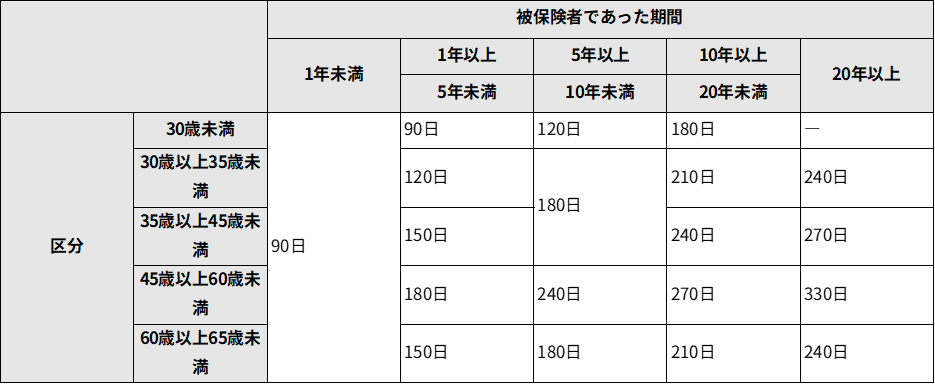

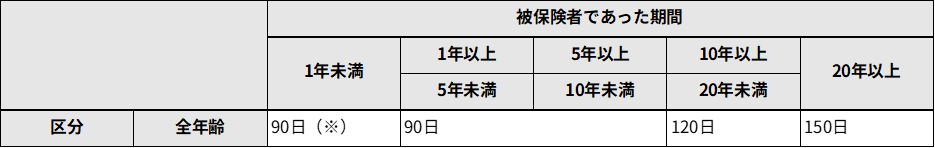

【所定給付日数】

①離職種別が「特定受給資格者」または「特定理由離職者1」

② ①以外の離職者

会社からみた離職理由

ここからは全く視点を変えて、会社にとっての離職理由を考えます。

前述のとおり離職理由は大きく分けて「会社都合」と「自己都合」に分かれますが、自己都合の場合は従業員が退職することに対して会社にペナルティはなく、その意味では気にする必要はありません。

※会社から働きかけたにもかかわらず、自己都合と偽るのはNGです。

一方従業員の意思ではなく会社から働きかける「会社都合退職」には、実は注意をしたい点が多くあります。

ひとくちに「会社都合退職」といっても、離職理由区分の詳細の項目にあるように、様々です。例えば廃業や事業縮小に伴う整理解雇または希望退職のほか、服務規律違反を繰り返すような社員に辞めてもらう場合の解雇や退職勧奨がありますが、ここで考えたいのは後者のケースです。

本項目では、問題のある社員に辞めてもらうケースに焦点を当て、①会社都合退職者を出すことのリスク、②実際に会社都合退職者を出した場合のペナルティ、③会社都合退職にせざるを得ない場合に事前にとっておくべき対応策、この3点を考えていきます。

会社都合退職を出すことのリスク

会社都合退職とは、会社から従業員に退職を働きかけることから始まりますが、これは適切な手順を踏んでから行わないと、後で「不当解雇」だなどと裁判を起こされたり(係争-法的な争い-になるリスク)、監督署から指導を受けたりする可能性があります。そして係争になった場合は、例え会社からみてこの従業員が「問題社員」であったとしても、多くの場合会社に不利な判断がされると考えておくべきです。

係争リスクの大きさのイメージとして、1.会社が一方的に従業員との雇用契約を終了する「解雇」、2.会社から従業員に退職を勧め、従業員が応じる形にする「退職勧奨」、3.従業員自ら会社に退職を申し出る「自己都合退職」では、前者ほど係争リスクが高く、同時に前者ほど「合法」と認められるハードルが高いのです。特に解雇はリスクが高く、会社が解雇を告げるその場では従業員が受け入れたように見えても、後で従業員が弁護士などに相談した結果、会社が訴えられるということは多くあります。

会社が解雇について訴えられた結果、裁判で「解雇は不当であり、無効」という判決が出たとします。この場合、当初会社が解雇とした日付にさかのぼって賃金の支払いを命ぜられることになります。(解雇は無効であるから、当初解雇とされた日から判決が出るまでの間、本来得られるはずであった「未払賃金」として。)裁判は年単位で時間がかかるものですから、こうなると100万円、1000万円の単位の支出となり、中小企業であればこれだけで大ダメージになります。これが一番大きなリスクと言えます。

また、「退職勧奨」は「解雇」よりも係争リスクが低いとお伝えしましたが、これを行う場合も注意が必要です。退職勧奨はあくまで会社が退職を勧めるにとどまり、従業員に強制はできません。従業員が応じない場合は、勤務態度等を改めてもらうための指導を続けていくことになるわけですが、従業員が応じてくれないからといってしつこく退職勧奨を行うことは、「実質解雇をしたのと同じ」と見なされる可能性があります。

なおここで参考ですが、会社都合退職のパターンを、リスクの高い順に例示します。

・本採用後の解雇(ここでは普通解雇を指し、懲戒解雇または重責解雇を含めません。)

・試用期間中の解雇、または本採用の拒否(試用期間終了と同時に退職)

・退職勧奨を実施し、従業員が応じたことによる退職

・希望退職を募り、これに従業員が応じたことによる退職

会社都合退職を出した場合のペナルティ

次に、実際に会社都合退職の者を出した場合のペナルティです。罰則の性格があるものではありませんので、ペナルティというよりもデメリットというべきかもしれませんが、イメージとしての表現ですのでご了承ください。

それは、会社都合退職を出してから1年間、厚生労働省が管轄する一定の助成金を受給できないというものです。現に助成金を活用している、または活用を予定している会社の方は、注意が必要です。

すでに述べたとおり、従業員が自ら退職を申し出てこない限り、会社から退職を働きかければ「会社都合退職」となります。例えば、採用したばかりで試用期間中の者に欠勤が多く、本採用をしないというケースだとしても同じで、本人が申し出てこない限り「会社都合退職」です。このケースに対しても会社にペナルティがある、というのはなかなか不合理のように感じますが、現状このようなルールとなっているので、これも会社都合退職を出す前に把握しておきたい内容です。

会社都合退職をせざるを得ない場合の対応策

最後に、ここまで述べてきたリスクやペナルティを踏まえて、従業員に退職を働きかける場合の対応方法を考えます。

問題等のある従業員に対しては、日ごろの注意や指導を含めたコミュニケーションで改善を図るべきことは言うまでもありません。しかし将来的に改善が見込まれない場合や、従業員を雇用し続けることが会社⇔従業員双方にとって不幸であることも当然ありますので、この場合は会社から退職を働きかけていくことになります。

まず注意すべき点は、「解雇」にしても「退職勧奨」にしても、従業員への伝え方が威圧的、感情的にならないようにするということです。相手に反論の余地を与えないような一方的な伝え方だと、後で係争が起きたときに「不当解雇だ」などと主張する根拠を与えかねないからです。

次に、「解雇」や「退職勧奨」が不当ではないことを、会社が具体的な証拠とともに示す必要があるという点です。例えば解雇であれば、それが「権利の濫用でないこと」すなわち「解雇はやむを得ないことであった」ことを客観的に示さなくてはならず、具体的には以下の手順に従い、それぞれ証拠を残す必要があります。

1.就業規則に解雇事由の規定があり、それに基づく解雇であること

2.解雇をする前に、従業員に対し複数回の注意・指導を行っていること

3.2によっても改善の兆候が見られない場合に、解雇予告期間を設けたうえで解雇する

このように、あらかじめ就業規則に定められた解雇事由に当てはまっていること、その事由に対して複数回の指導をしたこと、それでも改善が見られないために、やむなく解雇を行った、というような手順が必要です。指導や解雇予告など、この手順で行うものはすべて記録の残る文書で行い、従業員の署名をもらっておくのが確実です。係争になってしまうと、証拠の有無が結果を左右してしまうからです。こうした手順をすっ飛ばして(あるいは証拠が全くない状況で)解雇をしてしまえば、係争となってしまったら間違いなく「不当解雇」とされてしまうでしょう。

まとめ

今回は、「離職理由」が会社と従業員(退職者)双方に及ぼす影響等をみてきました。

退職者にとっては、まずは退職することになった場合の公的支援について知っておく、また「離職理由」がその支援内容に影響することを知っておくことで、いざ退職となったときに慌てずに対処できます。「会社都合退職」であるにもかかわらず、会社が勝手に「自己都合退職」として手続きをしてしまうことも残念ながらあります。この場合は、自身の権利を守るためにも必ずハローワークに相談しましょう。

会社にとっては、解雇をはじめとする「会社都合退職」にどのようなリスクがあるかをある程度把握しておくことが重要です。問題社員に向き合う場合には、まずは改善に向けてコミュニケーションをとりつつも、万が一にも係争の可能性があることを念頭に、注意や指導には証拠を残しておくことが、最後には会社を守ることにつながります。

解雇や退職勧奨の詳細については、別記事でご紹介することとしたいと思います。

コメント