使用者(会社)は「特定の労働者に辞めてほしい」場合どうすればよいでしょうか。我が国では会社が労働者との雇用契約を一方的に打ち切ることは制限されており、当然ですがいつ何時も自由にできるわけではありません。特に解雇については、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と法律に明記されています。(労働契約法第16条)

労働基準法をはじめとする労働関係法令や労働紛争に関する司法判断では、基本的に労働者の保護が重視され、会社からみれば「辞めてほしい社員がいても、会社から働きかける方法がわからない」とか「解雇したら訴えられて、裁判で負けてしまうのでは」という悩みもあると思います。

しかし現実に、会社から労働者へ働きかけて雇用関係を終了せざるを得ないことはあります。このとき会社がどのような手段をとれるのか、またそれらを実施する際どのようなことに気を付けるべきか、今回は「解雇」と「退職勧奨」の二つの手段を挙げて解説します。

解雇とは

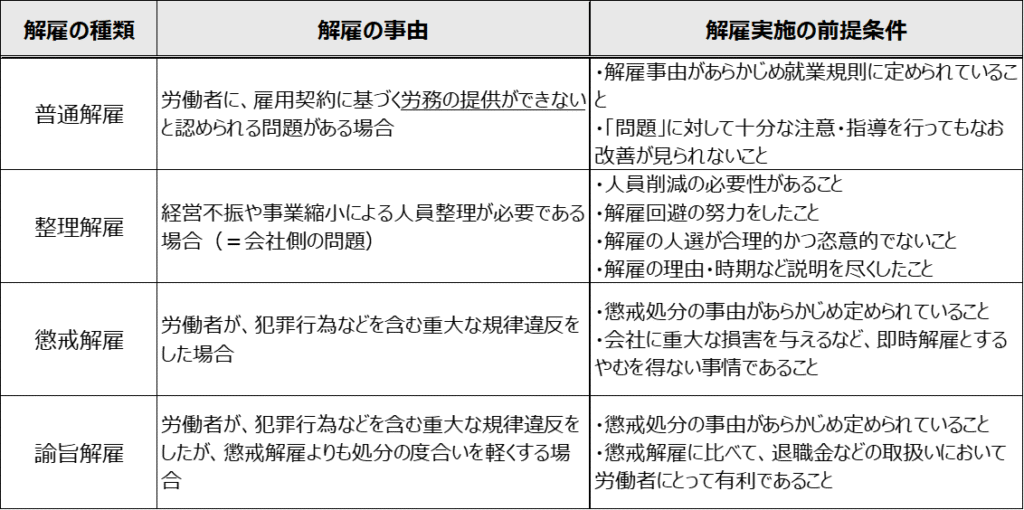

解雇とは、「使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了(強制的に辞めさせること)」をいいます。解雇にはいくつか種類がありますが、一般的には普通解雇、整理解雇、懲戒解雇、諭旨解雇の4つに分類されることが多いです。冒頭で条文を紹介したように、解雇自体が有効と認められるには客観的合理性、社会通念上相当性が必要ですが、4つの解雇はそれぞれ意味合いが違います。

ここでは、解雇の4類型を紹介したうえで、実際の解雇手順の一例を解説します。

まず全体像を表で見てみましょう。

以下、順に解説します。

普通解雇

普通解雇とは、業務遂行能力の欠如、勤務態度不良、病気による就労不能など、労働者が労務の提供を履行できないこと(労働者の債務不履行)を理由として行う解雇をいいます。これらを理由に解雇する場合は、解雇事由があらかじめ就業規則に定めてあることが必要です。

参考ですが、労働基準法第89条にて、就業規則に定めなければならない事項として第三号に「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」とあります。就業規則に定めの無い事由を理由として解雇をするのは、係争となった際に違法との判断がされる可能性が高いため注意が必要です。

また解雇事由に該当しても、それをもってただちに解雇できるわけではありません。例えば「業務遂行能力の欠如」を解雇事由とするならば、会社側が改善に向けて十分な期間を置いて指導することや、場合によっては配置転換や降格を検討する、といった取り組みが必要です。これらを経てもなお改善が見られない場合に、初めて解雇を検討することとなります。

なお、後述する「懲戒解雇」、「諭旨解雇」も実施するためには就業規則に根拠が必要ですが、この二つは労働者への制裁(罰)の意味を持つのに対して、普通解雇は制裁ではなく、あくまで労働者の労務提供が期待できない点を解雇事由とします。

整理解雇

整理解雇とは、会社が不況や経営不振などの理由により、解雇せざるを得ない場合に人員整理のために行う解雇をいいます(一般に言われる「リストラ」のイメージです)。他の解雇は労働者側の事情によって検討するものであるのに対し、整理解雇は会社側の事情によるものです。

ただし当然ですが、整理解雇と銘打てば自由にできるものではありません。整理解雇をするには厳しい制限があり、以下の基準に照らして有効性が判断されます。

- 人員削減の必要性

- 解雇回避の努力

- 人選の合理性

- 解雇手続きの妥当性

すなわち、①人員削減が、経営不振等による企業経営上の必要性に基づいたものか、②解雇の前に配置転換、希望退職の募集などの手段によって、解雇回避の努力をしたか、③整理解雇の対象者の選定が、恣意的なものでなく客観的・合理的であるか、④労働組合や労働者に対し、解雇の必要性や実施時期、方法などについて、納得を得るための説明を行っているか、これらをクリアせずに整理解雇を行うことは、労働トラブルとなった際に「解雇無効」と判断される可能性が高いです。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、労働者が重大な規律違反をした場合に、会社が労働者に対し懲戒処分(制裁)として行う解雇をいいます。懲戒解雇は最も重い懲戒処分であり、懲戒解雇を受けた労働者は様々な場面で不利な扱いを受けることになります。従って懲戒解雇の有効性については、他の種類の解雇と比べても一番厳しく判断されます。

懲戒解雇を受けた労働者には、様々な不利益があります。例えば退職金で、退職金制度を導入している多くの企業では、就業規則に「懲戒解雇処分を受けた労働者には退職金を支給しない」旨を定めているでしょう。また退職後に雇用保険の失業手当を受けようとする際、離職理由が「重責解雇」(労働者の重大な責任による解雇)とされることが多く、この場合失業給付の受給に制限期間が設けられたり、給付日数が少なくなったりして不利となります。さらに就職・転職面接においても、「前職の退職理由は何ですか?」と訊かれたときに懲戒解雇の事実を隠して採用されれば、のちに経歴詐称となりそれ自体が解雇事由になる可能性があります。このように、労働者が最も重い不利益を被る処分が懲戒解雇です。

懲戒解雇を行うには、労働者の行った重大な違反行為等(※)が、就業規則に定められた懲戒事由に該当していることが必要です。(※例として金銭の横領、重大なハラスメント行為、故意による個人情報の流出、その他会社の信頼を著しく低下させる犯罪行為などです。)また解雇をする前に、重大な違反行為等を行った客観的証拠をつかむこと、証拠をつかんだうえで労働者に弁明の機会を与えることも必要です。これらを怠り「不当解雇」とされた判例があります。

諭旨解雇

諭旨解雇とは、懲戒解雇と同じく懲戒処分(制裁)として行う解雇です。一般的には懲戒解雇の次に重い処分であり、労働者が重大な違反をした際に行われるという点は懲戒解雇と共通しますが、諭旨解雇の場合は労働者に対し退職届を提出するよう促すこととなります。(懲戒解雇の場合は会社が一方的に雇用契約を打ち切る)

これにより、懲戒解雇をされた場合は支払われない退職金が、諭旨解雇であれば自己都合退職などと同じ金額で支払われたり、労働基準法第20条に定める解雇予告手当を支払われた上での退職となったりするなど、懲戒解雇と比べて制裁の度合いが緩和されたものとなります。

諭旨解雇も懲戒解雇と同様に懲戒処分の一種ですので、就業規則に定める懲戒事由に該当しなければこれを行うことは認められません。

なお諭旨解雇は「労働者に退職届を提出させる」と述べましたが、これは本来懲戒解雇を行うべき労働者に対して、本人の反省や過去の勤務実績を考慮した緩和的な処分であるため、基本的に労働者はこれを拒否することはできず、もし正当な理由なく拒否すれば会社は懲戒解雇を検討することとなります。

解雇の手順および留意点

以上解雇の4類型をみてきました。最後に、実際に解雇をする際の手順および実務上の留意点を、「普通解雇」を例にして解説します。

すでに述べた通り、解雇の有効性は「客観的合理性」と「社会通念相当性」に基づき判断されるたため、これらを示せる証拠が何よりも重要となります。いずれの解雇を行うにしても、労働トラブルが起きた際に「解雇はやむを得なかった」と証拠を示すことができなければ、会社側に言い分があったとしてもほぼ負けてしまいます。この意味において会社は弱い立場にあります。

それではどのように解雇の手順を踏むか。事例として「欠勤を繰り返す社員を解雇したい」というケースを考えてみましょう。

まず、欠勤を繰り返していること自体は、勤怠システムやタイムカードなどで管理されていることを前提とすれば、明らかな証拠があるので問題はないでしょう。欠勤理由については、はじめは口頭で聞くにとどまるかもしれませんが、何度か欠勤を繰り返した時点から記録しておくと良いでしょう。また欠勤が続くことによる業務上の影響もありますので、「作業工程が遅れた、納品が間に合わなかった」のような具体的事実も、可能な限りですが記録しておくことが望ましいです。

次に、欠勤を繰り返しているだけでは解雇はできないことに留意します(それだけの理由で一方的に解雇をしても、係争になればほぼ間違いなく「不当解雇」と判断されます)。会社が労働者に、欠勤を繰り返すという事実に対して十分に注意・指導し、改善を促す努力が必要です。また欠勤が繰り返される原因も確認しなければなりません。労働者の個人的な生活が原因であれば注意・指導を試みますが、もしも原因が病気などである場合、労働者の事情を全く無視して一方的に指導するわけにもいきません。もしも病気で労働に耐えられない状況ならば、むしろ会社が出勤を強く促すことで病状が悪化し、会社の責任を問われることになりかねませんので、休職を勧める場合もあります。こうした可能性も考えておく必要があります。

注意・指導を複数回行ってもなお改善されない場合、初めて解雇を検討します。1、2回の欠勤を繰り返しただけでは指導をしないという場合も多いと思いますが、さらに繰り返されるような場合は、口頭だけでなく文書による指導や、始末書を提出させることも考えます。「いつどんな指導をした」という文書が残っていることや、始末書などに労働者の本人の署名があることで、解雇の正当性を主張する証拠となります。これらを経ても改善されないとき、最終的に解雇を実施します。

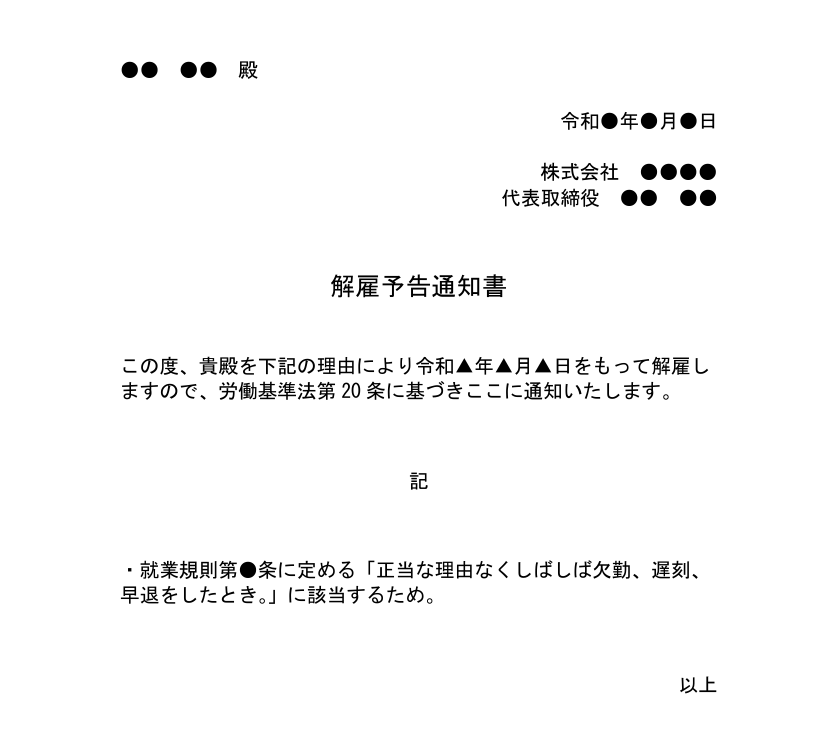

解雇を行うには原則30日前までに労働者に「解雇予告」を行うか、予告をせずに解雇する場合「解雇予告手当」(30日分の平均賃金相当額)を支払わなくてはなりません(労働基準法第20条)。

解雇予告は文書で行い、文書の控えは必ず保管します。文書=解雇予告通知書の内容は、以下をご参考にしてください。

以上ほんの一例ではありますが、実際に解雇を行うときの留意点をみてきました。こうした手順をすっ飛ばして一方的に解雇をした場合、後で労働者が何も言ってこなければ、結果として成り立ってしまいます。しかし昨今はインターネットでいくらでも情報を取れる時代であり(正しい情報かはさておき)、本人が少し調べれば不当解雇であることはすぐにわかってしまいます。これに対して弁護士を通じて訴訟を起こされれば、不当解雇の認定および未払賃金として百万円、場合によっては千万円単位の支払いを命じられることも珍しくなく、リスクが高すぎるので避けるべきです。

退職勧奨とは

ここから「退職勧奨」についてみていきましょう。退職勧奨は解雇と混同してしまいがちですが、解雇は「使用者から一方的に労働契約を終了させる」のに対して、退職勧奨は「使用者から労働者に退職を勧める」にとどまります。退職勧奨の場合は、労働者は必ずしもこれに応じる必要はなく、労働者の合意がなければ退職とはなりませんので、解雇と比べて「不当」とみなされる法的リスクは低くなります。

退職勧奨に至る事由は、経営不振による人員整理、社員の業務遂行能力の不足、他の社員と多数トラブルを起こしている、など様々です。労働者の合意を前提とする手段であるため、普通解雇と違って就業規則に定められた事由による必要はなく、法的な制限はありません。あくまで労働者との話し合いにおいて「いかに納得してもらうか」が重要となります。

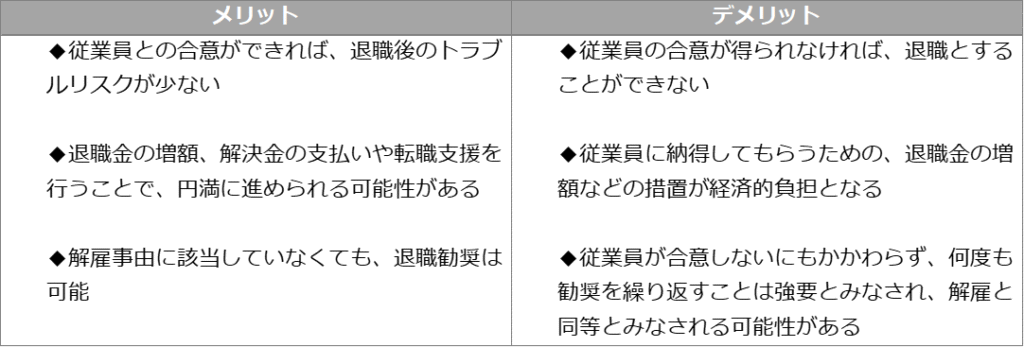

退職勧奨のメリット・デメリット

ここで退職勧奨を行うメリット・デメリットについて、解雇と比較するかたちで説明します。

このように、解雇よりも労働トラブルのリスクが軽減できる一方で、労働者の合意を得ることに時間がかかったり、最終的に合意を得られなかったりする可能性があります。

また合意が得られない場合、退職勧奨を複数回行うこと自体は違法ではありませんが、労働者側が頑なになってしまい話が進まないことも考えられます。このような状況で何度も退職勧奨をしてしまうと、最終的に労働者が折れて退職したとしても「強制的に辞めさせられた」と主張されて労働トラブルに繋がる可能性があります。こうなれば解雇と同じ基準で退職勧奨の有効性を判断されますので、会社としては不利な立場に置かれます。

そうならないためには、労働者に実際に退職勧奨をする前に、退職勧奨を行うに至った理由や手順、のちのトラブルを防ぐための留意点などをあらかじめ整理しておき、合意されない可能性も考慮しながら慎重に進めることが必要です。退職勧奨に対して労働者が合意をしなければ、解雇も選択肢の一つとなりますが、解雇には厳しい制限があることはすでに述べたとおりです。

退職勧奨の手順

退職勧奨は大まかに以下の流れに沿って実施します。

退職勧奨をする理由を整理し、関係者(直属の上司など)と共有する

↓

対象の労働者と面談し、会社として退職を勧める旨・その理由を伝える

↓

労働者に期限を切って回答を求める

↓

退職の時期、処遇などを話し合う

↓

(労働者が合意した場合)合意書および退職届を提出させる

(労働者が合意しない場合)事由によっては解雇を検討する

退職勧奨を行う際の留意点

ここからは手順の詳細と、留意点を解説します。

まず、退職勧奨をする前段の話となりますが、労働者に何かの問題があって退職勧奨を実施するわけですので、その問題に対して注意・指導をしたり会社から改善に向けた提案をしたりしておくことで、後々になって労働者が「退職勧奨をされることに心当たりがある」と思う素地を作っておくことが重要となります。

次に、実際に面談を通じて退職勧奨を行う際、労働者にとっては「今後の生活にかかわる重大な話」となりますので、冷静な話し合いができるとは限らない点に留意します。労働者が感情的になってしまう可能性は大きいでしょう。これに備えて、会社が冷静に話ができるよう「なぜ退職勧奨をすることになったのか」詳細なメモなどを準備しておくことが必要です。

また、労働者と面談で話し合う際は、威圧的な言動を慎むことに留意します。あとで労働者に「退職を強制された」と主張されるリスクを防ぐためです。事前に用意したメモなどに沿って「会社としては、●●の理由で退職を勧めたいと考えている」という点を冷静に伝えます。このとき、「合意しなければ解雇を検討する」といった伝え方は、退職の強制とみなされる可能性があるためNGです。また「この場で回答してください」という伝え方もせず、1週間とか2週間の期限を設けるようにします。

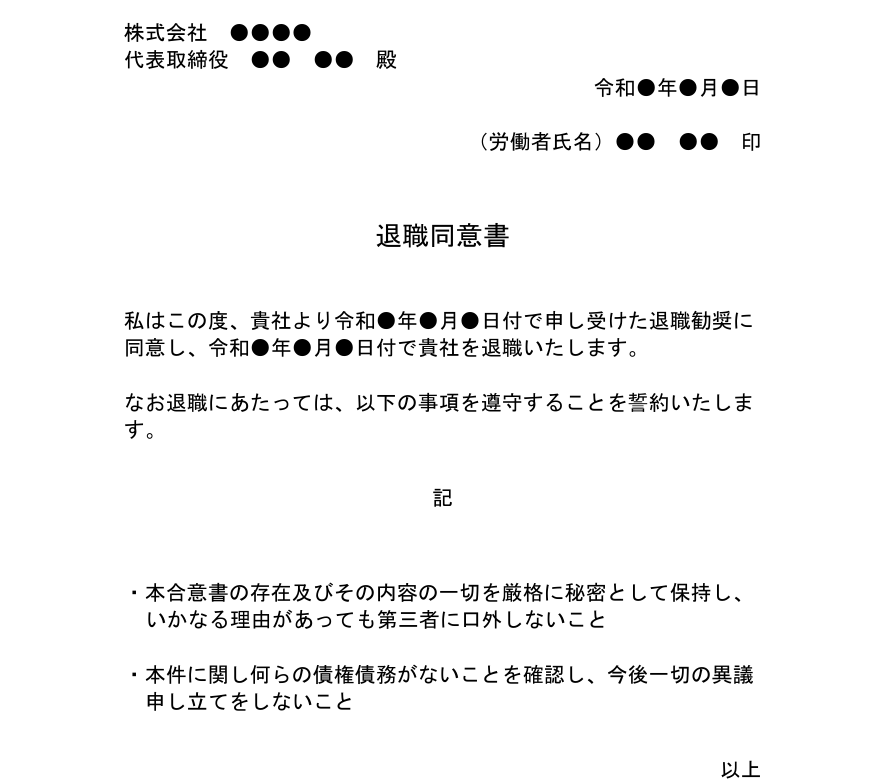

期限が来たら、再度面談の機会を設けます。ここで労働者が勧奨に合意してくれれば、退職合意書に署名してもらうなど書面で残すのが良いでしょう。ただし労働者からすれば、会社が一方的に言い出したことですので、そのまま受け入れる可能性は低いです。金銭的な条件によっては合意する、あるいは合意できないといった回答も考えられますので、労働者側の意見を聞いてから次の対応を考えます。

退職金制度を導入している会社であれば退職金の増額、導入していなければ解決金などを会社から提案することで、労働者に納得してもらえればそのように交渉します。退職に対する労働者の最大の不安は金銭面です。月給の3か月~6か月相当を上乗せするなど、会社の配慮姿勢を示し、かつ金銭的な不安を減らすことが必要です。会社としては問題のある労働者を辞めさせようとしているわけですから、余計なお金を払うことに心情的には納得できないかもしれません。ただこうした問題は「早く解決する」ことが望ましい場合もあります。言葉は悪いですが時には「損切り」と割り切ることも重要です。

合意が得られた場合は、以下のような合意書(例)を作成し、労働者の署名をもらっておくと後々のトラブルを防止できます。

最終的に労働者が退職勧奨に応じないときは、解雇も検討します。労働者の能力不足や勤務態度不良など、労働者に原因がある場合は「普通解雇」になると思われますので、すでに述べた手順をご参照ください。なお解雇をする場合、ここで述べた退職勧奨における交渉過程も証拠として重要になる点も申し述べておきます。

まとめ

我が国では、「会社が労働者を辞めさせる」ことのハードルは高く、裏を返せば労働者は強力に保護されています。しかし、勤務不良であったり同僚とトラブルが多かったりする社員に対しては、改善指導や、ときには解雇・退職勧奨などの厳しい措置を取らざるを得ません。そのままにしておけば、他の社員へ悪影響があるからです。

今回は「会社から労働者への退職の働きかけ」を、手順や留意点とともにみてきました。ただこうした問題は人間が相手であり、様々なケースが想定される以上、手順のとおりにスムーズに進むことはないかもしれません。それでも、労働トラブルになったときに、会社の対応で「不当」と判断されるポイントが何かを抑えておくことが、会社を守ることにつながると考えます。

一方で労働者の側からみても、今回説明したような内容を一切無視して解雇などを通告された場合は、(そんな会社は早く辞めるべきとも言えますが)労働者の権利を守るために戦うべき場面もあります。弁護士を通じて裁判をする、あるいは労働審判を申し立てる、という手もあります。自身を守り、泣き寝入りのようにならないためにも、解雇・退職勧奨に関する正しいイメージを持っていただけると良いでしょう。

コメント